切勿因小失大的過度包裝

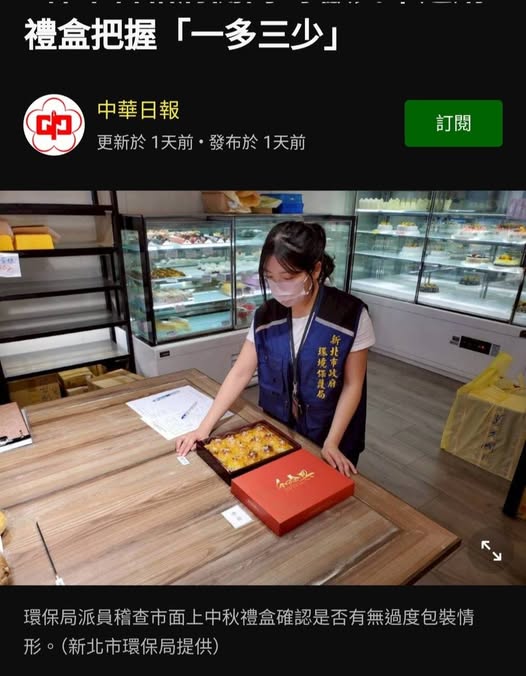

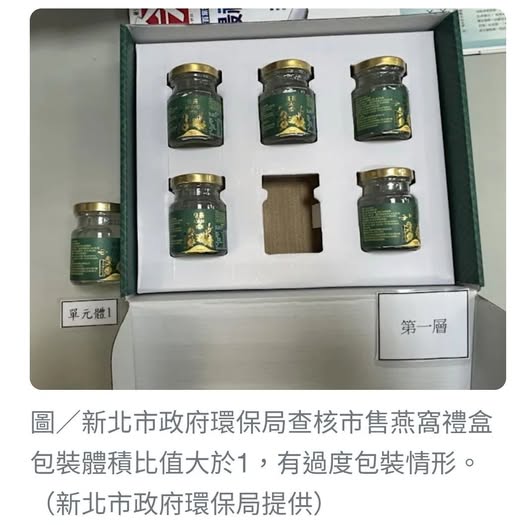

昨天又有廠商被稽核查到過度包裝事宜,大多是體積過大的〔虛胖〕裝面子包裝工程,這讓我想起購物時〔心裡帳戶〕的設計思考……

包裝商學院18. 心理帳戶與包裝設計:讓消費者主動掏錢的秘密

在行銷學裡有一個非常有趣、卻常常被忽略的概念,叫做「心理帳戶(Mental Accounting)」。這是行為經濟學大師 Richard Thaler 提出的理論,他指出:人們在花錢時,其實並不理性,而是會根據用途、情境、來源等因素,把錢分門別類放進不同的心理帳戶中。這種分類會直接影響他們對價格的敏感度與購買意願。

例如:同樣是300元,消費者可能覺得花在「漂亮的禮盒包裝」上毫不手軟,但若是300元的「運費」卻覺得貴得離譜。這不是矛盾,而是心理帳戶在作祟。

那這個理論跟包裝設計有什麼關係?答案是:包裝就是幫助產品進入「最容易被花錢的帳戶」的關鍵工具。

1. 禮物帳戶:包裝是送禮的理由

當消費者購買是為了送人時,他們的價格敏感度會明顯下降,反而會更在意「外觀、氣氛、質感」。這就是為什麼禮盒設計總是比日常包裝更講究。像星巴克的聖誕限定杯,每年都引發搶購潮,消費者買的不是咖啡,而是「有節日感的禮物」。

包裝應用:強化開盒的儀式感、搭配故事小卡、用特殊紙材讓產品看起來「適合送人」。

2. 享樂帳戶:包裝是犒賞自己的理由

有時候消費者並不需要產品本身,而是想給自己一點獎勵。這時候,包裝的角色是讓產品看起來「值得被犒賞」。像 Godiva 的巧克力,開盒的那一刻就是享受的開始,包裝本身就是體驗的一部分。

包裝應用:重視感官體驗(觸感、香氣、顏色)、加上「犒賞自己」的標語,讓購買變得心安理得。

3. 必需品升級為奢侈帳戶

日常用品若想提高單價,包裝就必須讓它跳出「日常帳戶」,進入「奢侈帳戶」。Evian 礦泉水就是經典例子,明明是水,卻因為設計師聯名的瓶身包裝,讓它從日用品變成了時尚單品。

包裝應用:使用高質感結構、限量設計,創造「非日常感」。

4. 節省帳戶:讓包裝看起來「更划算」

有些消費者對價格敏感,就必須讓包裝幫你說服他「這筆錢值得」。

環保清潔劑的補充包,就是用「節省塑膠、省下成本」的包裝語言,打進了節省帳戶。

包裝應用:強調可重複使用、減塑、省錢,甚至在包裝上印出具體「節省數字」。

5. 替代帳戶:讓包裝不只是包裝

如果包裝可以「二次利用」,消費者就會把它同時歸進兩個帳戶,覺得更超值。日本零食品牌把外盒設計成可摺成動物玩具,不只是包裝,更是孩子的玩伴。

包裝應用:可二次利用、可收納、可組裝設計,讓包裝價值延伸。

總結一句話:

消費者買的不只是產品,也不只是包裝,而是那筆錢在「心理帳戶」中被歸類的價值。聰明的包裝設計師懂得讓產品進入「最容易被花錢」的帳戶,讓消費者在掏錢時不再掙扎,甚至覺得「不買才吃虧」。

♤要贏得市場,不只要會設計包裝,還要會「設計心理」。